博多織の起源と歴史

博多織は、鎌倉時代の1241年、博多商人の満田弥三右衛門が宋(中国)から持ち帰った織物技術を基に発展しました。

その後、16世紀に子孫の満田彦三郎が改良を重ね、厚みのある織物技法を完成させました。江戸時代には、筑前黒田藩が幕府への献上品として博多織を用い、「五色献上」として知られるようになりました。明治時代以降、博多織は男帯だけでなく女帯やインテリア生地など多様な製品に展開され、現在に至っています。

博多織ができるまで

意匠設計(図案)

伝統文様をベースに、現代的なエッセンスも加えながら、帯や生地の図案が設計されます。

糸染め

最高品質の正絹を、精緻な色に染め分ける工程。光沢を損なわず深みを出す職人技が光ります。

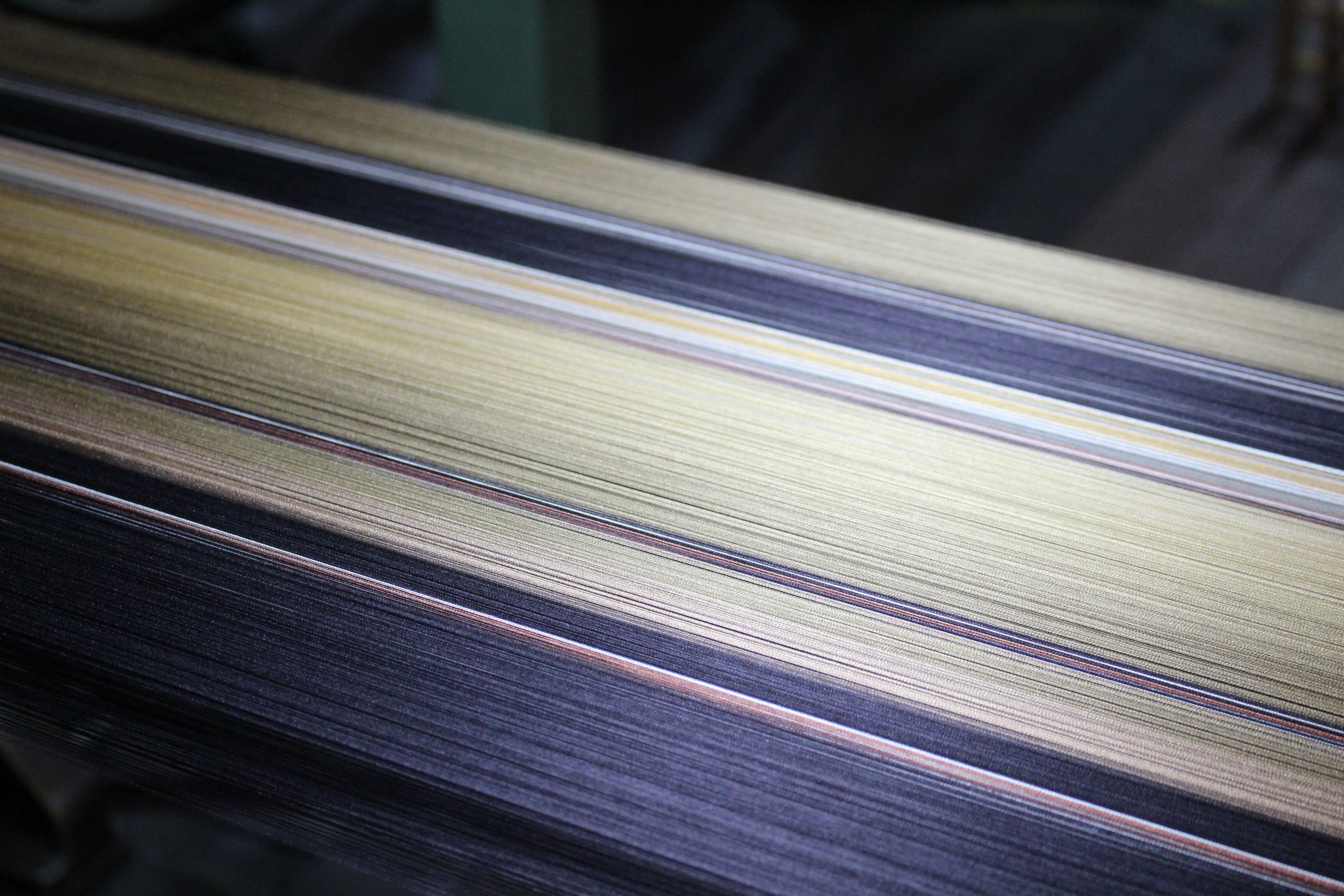

整経(せいけい)・製織

糸を必要な長さ・密度に揃え、織機で一気に織り上げていきます。1日数十cmしか進まないこともある、根気と集中の作業です。

検反・仕上げ

わずかなズレや織りムラも見逃さず、職人の目と手で一本一本を仕上げます